(人民日报健康客户端 张赫 孔天骄 赵苑旨)“有一次,我和同事在电梯里,一位后来的外国记者看到里面已经有人,并没有直接进电梯,而是非常轻声地询问我们是否介意他进电梯,我们立刻表示同意并用英语进行了欢迎和问候。”央视体育的李博告诉人民日报健康客户端,那一刻,他感受到了奥运精神:是团结,更是和平。

2月4日,2022年北京冬奥会正式开幕。如今,全球依然深受新冠疫情影响,为了能够最大程度降低疫情对赛事的影响,同时保证参赛运动人员的健康安全,中国针对2022年冬奥会实施了闭环管理,能有效确保涉奥人员和中国公众安全,中国在防疫上做出了自己的成绩,同时也努力温暖每一位远道而来的客人。

人民日报记者王霞光:看到国旗升起,我的眼睛湿润了

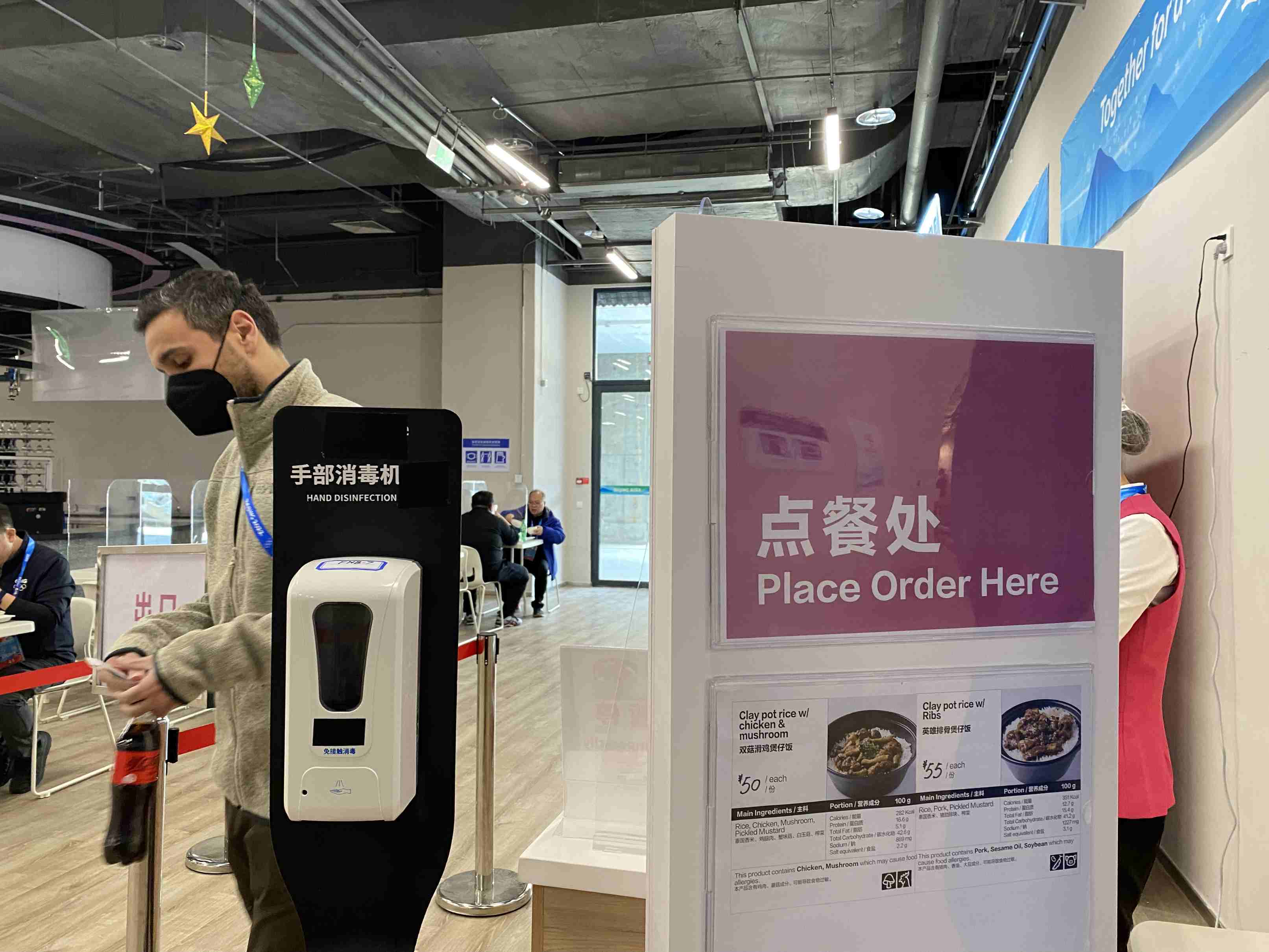

“只要有门的地方,就有消毒设备。”提到冬奥闭环内的防疫,快60岁的人民日报体育部记者王霞光兴奋地告诉记者,无论是主新闻中心、酒店还是比赛场馆,他觉得都做了无任何漏洞的防疫措施,早上吃饭的餐厅还配有消毒液和纸巾以及一次性手套,外国的记者看到后都觉得很完善。

王霞光参与冬奥会开幕式报道。受访者供图

作为一位参与多年体育报道工作、参加过多届奥运会的资深记者来说,今年的冬奥,与众不同。因为这是中国在疫情下的一次“大考”,而且是一场必赢的大考。

“确实每天会有工作人员检验出新冠病毒阳性,一旦有人接触过他们,密接者都要隔离7天。王霞光告诉记者,他所在的北京冬奥赛区里,感染风险时刻存在,但组委会尽全力保障了每一个参与者的工作生活,让他们安心舒心,比如为了节省时间,减少互相接触,特意安排装设很多先进的消毒设备,只需把手放在机器的指定区域,就有全方位消毒喷雾给手消毒。而且人民日报社在奥组委的基础上还提供了更充足的防疫物资,”王霞光说,很多国外记者都是第一次见这些高科技设备,还会拍视频留念,看到这些都会觉得无比自豪。

花样滑冰远动员在赛场上蹁跹起舞。王霞光摄

王霞光说,作为国内的冬奥闭环记者,大家要做的早已不是不感染,而是要保证安全的前提下把报道工作做到极致、做到完美。

2月4日晚上,王霞光参与了奥冬会开幕式的现场报道。国旗升起的时候,见过很多“大场面”的他依然热泪盈眶。他说,这可能是他职业生涯中参与的最后一场奥运会了。提到对本次冬奥会的期望,王霞光告诉记者,“要尽全力,和同行一起,给世界留下一段不一样的奥运故事,那就是讲好奥运精神和自信包容的中国故事”。

央视体育李博:会永远记得外国记者那句“May I come in?”

“就在我住的6号公寓里,几乎每天都有检出阳性的人员。这里的保洁人员每天都穿着防护服推着保洁车服务。”央视体育的李博在1月27日就进入了张家口赛区闭环内工作,他告诉记者,他所住的密苑太子酒店就在云顶滑雪公园脚下,有着大批OBS(奥林匹克转播服务公司)工作人员和国外媒体入住,也是闭环内疫情的“重灾区”。

闭环内严阵以待的救护车。李博摄

“先生,麻烦您离我远点,我刚接触了一个阳性旅客的房间,我们进入房间做保洁不太安全,请您在有需要清理的时候再召唤我们就行。”李博回忆着自己与保洁人员的对话,每次想起来,都让他感到心里有一股暖流------为了这场并不容易的奥运盛会,每个人都在努力着。

张家口赛区室外雪场。李博摄

“提前近2周就进入张家口赛区闭环后,同事基本上每天在零下20多度的室外工作到晚上八点,几个南方同事全身贴满了暖宝宝依然阻止不了手脚都冻麻,当时心里唯一想的就是,调试好设备,要把每一场比赛呈现完美。”李博告诉记者,今天开始,北京和张家口正式进入“冬奥时间”。

“在开赛前一周就进入张家口赛区闭环后,同事基本上每天在零下20多度的室外工作到晚上八点以后,几个同事全身贴满了暖宝宝依然阻止不了手脚都冻麻,当时心里唯一想的就是,调试好设备,要把每一场比赛呈现完美。”李博告诉记者,今天开始,北京和张家口正式进入“冬奥时间”。

在闭环内,每天、每个人都需要做一次核酸检测,如果被系统识别出今日未做核酸,会有专人通知你必须立刻做检测;同时在进出酒店、进出场馆的入口都有验证点,只有通过了健康验证显示通过,才能顺利在闭环内实现流动。同时对于闭环内外交界点,都有明确的2米高的防护栏,或者闭环提示,以防止闭环内人员不小心“出圈”。

“我在张家口见到的外国记者,大都严格按照防疫规定保持社交距离,同时严密佩戴着N95/KN95口罩。有一次我和同事在电梯里,一位后来的外国记者看到里面已经有人,并没有直接进电梯,而是非常轻声地问了一句‘May I come in?’,询问我们是否介意他进电梯,我们立刻表示同意并用英语对他进行了问候。虽然只是一句简单的问询,但还是让我和同事感受到了他们的尊重。”李博告诉记者,那一刻,他更感受到了奥运精神:是团结,更是和平。

中国网胡俊:中国做好了准备,我也做好了准备

“两个字形容,就是贴心。”提到闭环内的防疫环节,中国外文局中国网胡俊告诉记者,奥运会汇聚了世界各地的顶流媒体,自己作为第一次参与奥运的90后记者,觉得非常兴奋,干劲儿十足。

2月4日傍晚,胡俊进入鸟巢准备冬奥会开幕式报道工作。胡俊摄

“北京闭环内有三个新闻发布厅,座位的椅子都是隔开的;餐厅里的每一张圆桌都可以坐6个人,但是6个座位都用塑料板隔离开,让所有人不接触用餐。”胡俊告诉记者,在已经爆火的全自动机器人餐厅里,有各种样式的中餐和西餐,中餐包括国内的很多菜系,比如饺子、粤菜、东北麻辣烫等,很多记者在看到机器人送餐的时候都会觉得很惊讶。

2月3日,国家短道速滑馆,法国运动员在训练。胡俊摄

“北京是世界上第一个‘双奥之城’,这将载入奥运史册。我和外国记者交流的时候,他们十分感谢北京所做的努力。只要闭环内所有人都遵守《防疫手册》,中国欢迎每一位外国友人。”胡俊告诉记者,他在闭环内感受到了国家对疫情防控的自信和来自一个大国的包容开放。

“世界期待中国,中国做好了准备。”胡俊说,这是他现在最热爱的一句话。