(健康时报记者 张赫 孔天骄) “爸妈跟着我在青岛生活已经两年了,但是生病住院一直不能报销”,青岛市黄岛区的夏明艳告诉健康时报记者。

江苏省常州市李雪珍已经81岁高龄,也遭遇了同样的难题。“今年我已经81岁了,看病是家常便饭,前往常州各大医院,均告知异地(哈尔滨)门诊不能报销。”李雪珍告诉健康时报记者。

近年来,异地就医实时结算工作不断推进。但各地推进情况依然存在差异,异地就医报销仍存不少难题。

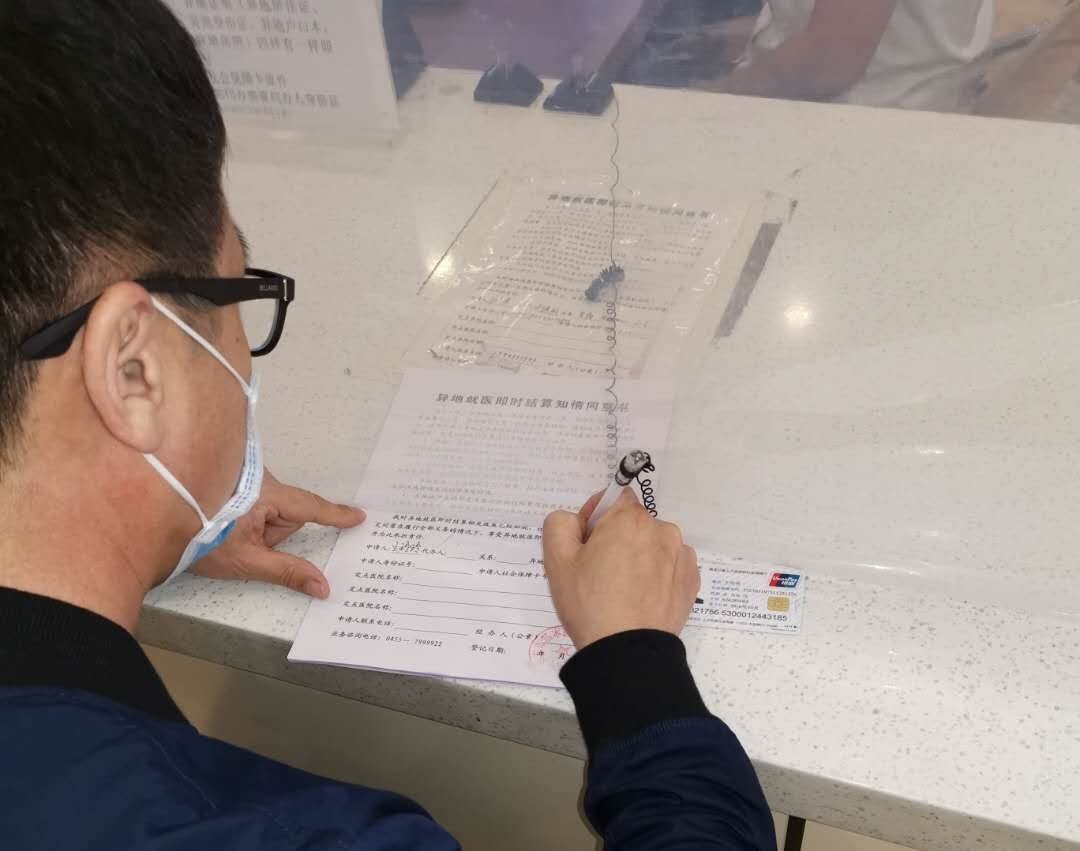

受访者供图

多次异地就医都未报销

“2019年,母亲因血糖控制不好和脑梗住院两次,父亲因为腿部骨折需要插入钢板做手术,两人共住院三次,一直都没能顺利报销。”夏明艳说。

自从2010年夏明艳和丈夫把公司和家都从黑龙江省大庆市搬家到青岛,全家人就在此生活工作。从黑龙江省肇东市迁居到辽宁大连,再从大连搬家到青岛定居,几年时间来,年过七旬的父母一直没办法住院实时结算报销。

虽然是退休教师,但是每次住院动辄几万元,让老两口非常惧怕“住院”。异地报销,对于很多随儿女到大城市养老的老人来说,还是一件难事儿。“每次看病都得收好底方、明细、收据,一个都不能少,还要求必须在固定时间去,每年攒好了再去报销。但有时收据找不到了就报销不了。”夏明艳回忆起慢病缠身的母亲住院经历,无奈地说,因为报销流程费时费力,病情不能等,有多次就医都未报销。

李雪珍也告诉健康时报记者,和丈夫一起,自五十年代开始一直在哈尔滨工作,九十年代退休后回丈夫老家江苏常州生活,但是医保卡一直是哈尔滨的,在常州门诊挂号就一直不能用医保卡。

“一直觉得特别烦心,毕竟岁数大了,反应能力、记忆力都很差,而且腿脚也不方面,就医又不能门诊报销。我希望相关部门关注,在常州能把异地门诊统筹进医保”。 李雪珍说。

异地报销流程仍存难题

为解决患者异地就医难题,2018年3月,全国范围内开始推进跨省异地就医住院费用直接结算。不过,时至今日,落地到患者真正可以报销上,依然遇到了不少坎坷。

受访者供图

从两年前,夏明艳父母刚定居到青岛时,他就开始在医保局和医院询问父母的异地就医问题。

“2018年冬天,青岛当地的医保部门回复说,按照当前异地报销规则,要想在异地接受治疗,应先到参保地的医保经办部门办理异地就医登记备案手续。”夏明艳告诉记者,异地就医住院费用直接结算,并不意味着持一张医保卡就能够实现全国范围的看病“漫游”。

“因为很多环节必须本人操作,母亲轮椅行动不方便,两年来异地就医备案一直没能实现。”夏明艳告诉记者。要想长期在青岛生活,看病问题是个大事儿。但是从黑龙江到山东,每次回家报销也是个大问题。

实现异地就医住院直接结算需要经过三个步骤:第一,在参保地医保经办机构备案;第二,选择跨省定点医疗机构就医;第三,在选定医疗机构持卡就医。如果患者不提前进行备案,将无法实现医保卡直接结算。这其中还需要很多材料,包括父母的社保医保材料、自己和丈夫共同持有的产权证明、社保缴纳证明和青岛市暂住证等等。

如果没有备案和转诊,在异地就医发生的医疗费用由本人先行垫付,就医结束后,凭相关票据到参保地的医保经办机构办理报销手续。其中必须有本市医院出具的转院证明,然后到本市、区社保处(医保处)异地就医审批备案。

健康时报致电常州市医保局,工作人员告诉记者,目前对于异地门诊报销,在陆续统筹,已经录入长三角地区,常州也是从长三角地区开始统筹异地门诊报销的,目前对于哈尔滨的异地门诊还在进行中,尚不可以进行门诊报销。

医保政策细节设计,需按地方实际情况改进

“目前医保全国漫游存在多个门槛,除了信息共享门槛,还有各地政策和保险制度不一的门槛等”。 全国政协委员、国家中医药管理局对台港澳中医药交流合作中心主任杨金生也表示。

为了解决异地就医备案程序繁琐的问题,肇东市医保局出台了新的异地就医转诊方法。通过备案还可以将参保人员身份认定、待遇类型确认等提前完成,将基金支付历史记录、个人账户金额以及最新联系方式等相关信息事先采集,更好地保证持卡入院登记和出院结算一次成功。

肇东市医保局局长董树彬告诉健康时报记者,肇东市已经把异地就医备案程序减少到一天内完成,而且不需要老人亲自办理。在办理出院结算时,患者的信息和相关费用信息需要传回参保地来计算待遇,传回医院后完成与病人直接结算。而建立事先的备案制度,可以精准锁定跨省异地就医人员。

也就是说,只需要把父母的医保卡、身份证、自己的产权证和户口等都寄回老家医保局,就有专门的部门满足个性化需要异地就医转诊备案。以夏明艳的母亲为例,以后可以在青岛大学附属医院和户籍所在地的黄岛区人民医院等实现医保就医。

抱着试一试的心态,夏明艳拨通了政府公开的肇东市医保局局长的电话,得知果真如政策所说,立刻备齐材料,不到一周,材料就被寄回。2020年,老两口也终于可以在青岛住院划卡实时报销。

中国社会科学院公共政策研究中心副主任王震告诉健康时报记者,从异地就医直接结算开始,现在已经实现了异地就医直接结算的全国统一平台,但医保政策很多细节需要各地医保部门按照实际情况改进优化。

(责编:韦川南)