使用公筷和不使用,菌落相差有的高达250倍。日前,杭州市疾控中心健康危害因素监测所和检验中心11名专家对此专门进行了一场实验。

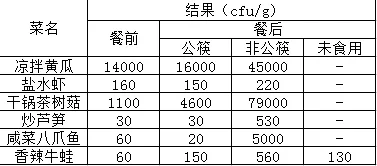

他们在餐厅中共点了六道菜,将每道菜都分成两份,一份使用公筷进食,一份不使用公筷进食;另外,还特意点了一道菜,作为空白对照。餐前、餐后共取19份食物样本,并测定其中的菌落总数。

其中,菌落总数可以反映出使用筷子就餐对菜品微生物污染程度的影响。杭州市疾控中心表示,如果样本本身携带的细菌较多,那么实验室培养48小时后生长形成肉眼可见的菌落总数也多,反之亦然。

疾控工作人员在取样 图自杭州健康

实验结果发现,没有使用公筷的菜品菌落总数,均高于使用公筷的同种菜品。其中,咸菜八爪鱼在非公筷食用后菌落总数高达5000cfu/g,是公筷食用菌落总数20cfu/g的250倍;干锅茶树菇非公筷食用后,菌落总数高达79000cfu/g,是公筷食用菌落总数4600cfu/g的约17倍;炒芦笋非公筷食用后,菌落总数达530cfu/g,是公筷食用后菌落总数30cfu/g的约17倍。此外,凉拌黄瓜、盐水虾、香辣牛蛙等菜品非公筷食用的菌落总数则大概是公筷食用的2-3倍之间。

杭州市疾控中心表示,使用公筷会明显减少菜品中的细菌污染,不使用公筷的情况下,一方面大家可能会把自身口鼻腔携带的细菌通过筷子传递到菜品上,另一方面也会导致不同菜品本身携带细菌的交叉污染(尤其是冷菜),这些因素都增加了细菌滋长的机会。

除了手足口病、甲肝、戊肝、流感、细菌性痢疾等存在就餐中传染的可能性外,新冠肺炎虽然主要传播途径是飞沫传播,也无法排除病毒通过口水-餐具-食物-餐具传播的可能性。早先发表在《柳叶刀·传染病》上的一项香港大学的研究就发现,患者唾液中的病毒载量在出现发热、咳嗽等新冠肺炎症状的第一周,就达到了最高峰。①

经历这次疫情,各地也陆续发出公筷使用倡议。2月23日,上海市健促委、市文明办、市卫健委、市健促中心向市民发出《关于使用公筷公勺的倡议书》,提出让每一张餐桌上的公筷、公勺;2月24日,广州市文明办、广东省餐饮服务行业协会等联合发出“使用公筷公勺,推进广州文明餐桌建设”的倡议,提倡大家居家或外出用餐时,使用公筷公勺;3月2日,首都文明办联合北京市卫健委发出倡议,其中,关于公筷、公勺、分餐的倡议又一次被提及。

希望疫情过后,使用公筷不再是一个口号。(健康时报记者 任璇整理)

参考资料:

① To K K-W, Tsang O T-Y, Leung W-S, et al. Temporal profiles of viral load in posterior oropharyngeal saliva samples and serum antibody responses during infection by SARS-CoV-2: an observational cohort study [J]. The Lancet Infectious Diseases, 2020.

(责任编辑:韦川南)

网友评论