听懂孩子的心理需求

浙江大学医学院附属第一医院精神卫生中心副主任 胡健波

每个孩子言行的背后都有隐藏的话要说,家长读懂了才能真正走进孩子的内心世界,陪伴孩子更健康地成长。

父母对孩子的爱

往往有条件

晚上从外婆家吃晚饭回来,女儿就一直在房间里闹别扭,叫她做作业、洗澡、吃点心都一概不理会。我教育她,“要做一个听话的孩子,不回应是很没有礼貌的行为……”话还没说完,女儿竟然哇地哭了出来,“你从来都不理解我!你都不问我为什么不高兴!”

其实,每个孩子都渴望被父母关注。但父母对孩子的关注往往有条件“你的言行符合我的期待,我才会满足你的要求。”

为了获得关注,孩子会积极迎合父母的期待,久而久之便习惯性地忽视自己的真实的需求。这会让孩子在小时表现得乖巧懂事。随着成长,孩子的自我意识迅速发展。“屏蔽”真实自我的习惯会让孩子内心失衡,出现叛逆行为、情绪问题,家长一时很难适应孩子的转变,亲子关系也会出现问题。

所以,父母给孩子留一些“撒野”的空间。孩子哭闹的原因各有不同,有时是因为委屈,有时是因为愤怒,有时也是躯体上的不适,家长用统一的模板教育孩子,会将孩子“物化”,亲子的情感交流也就阻断了。

我们常说的“爱的教育”,其实就是一种情感交流的教育,父母无条件的接受并回应孩子的情感和愿望。对于孩子错误的行为予以纠正,同时以接纳的态度包容孩子不阳光的情感。

孩子虽小

却有他们的优势地位

一天,女儿独自在房间里捣鼓,我想要带她一块儿去走亲戚。女儿说,“等一下,我有重要的事情。”我被她逗笑了,“小孩子有什么重要事情,赶紧出发。”直到被带上车,女儿都不理人。

很多父母可能都会这样,在教育中表现得强势,这是利用了当下父母和孩子的力量不对等的机会。孩子会认为,大人的事情被重视,是因为他们在家庭中处于优势地位。

那么,“相比弱小的我如何获得优势地位呢?”“在餐桌上不吃饭时他们害怕我饿坏肚子,我是占优势的;晚上不睡觉时他们却很困,我是占优势的”……所以,家庭教育中减少“利益的权衡”很重要。只有当我们把孩子的事情当做是一件重要的事情看待时,孩子才能感受被平等对待、才愿意和你商量。

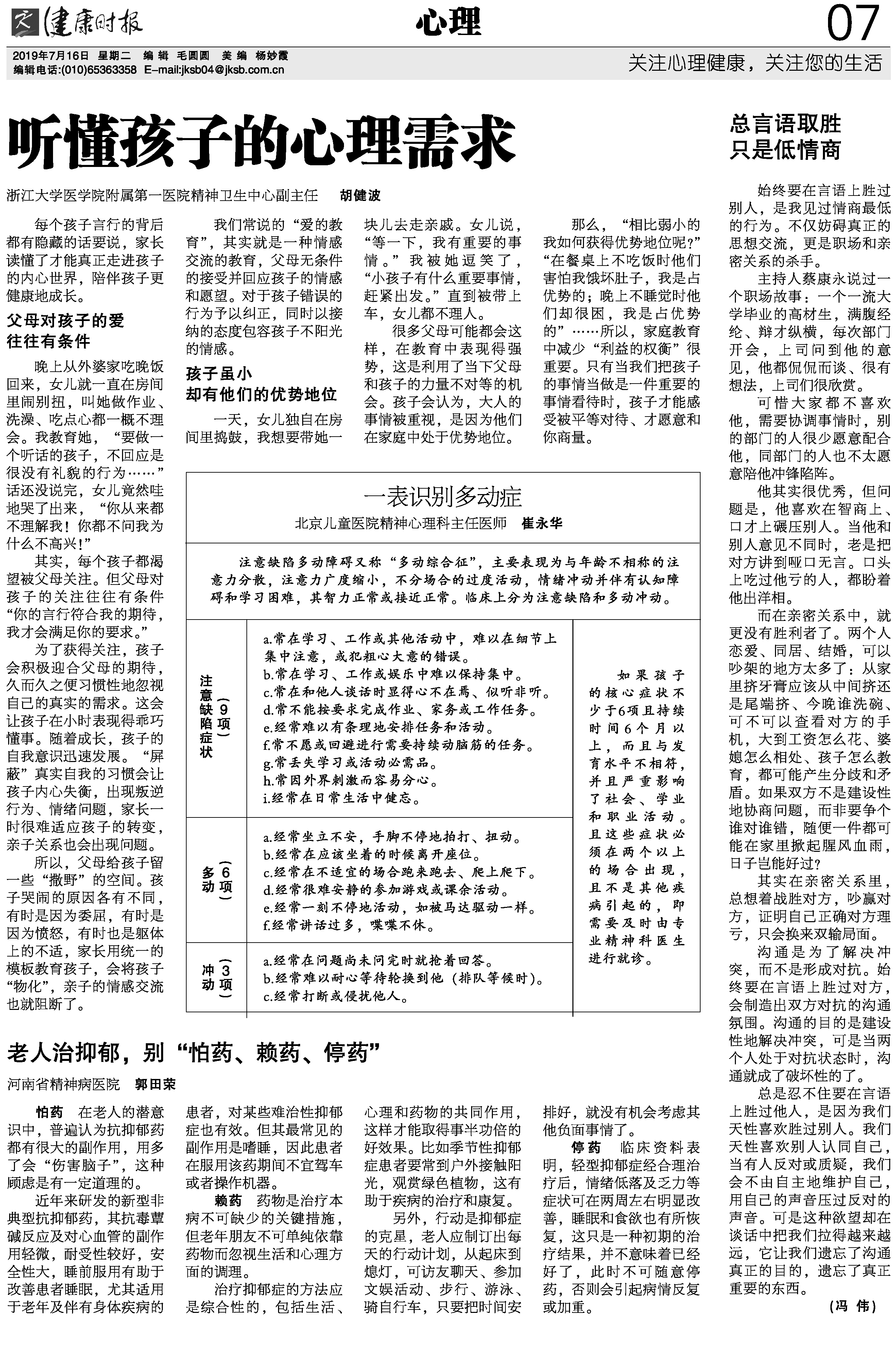

|