编者按:10月10日是世界精神卫生日,今年的主题是“发展事业、规范服务、维护权益”。卫生政策上海圆桌会议特意在精神卫生日来临之际,约请各方专家,聊聊精神健康的事儿。

专家声音:精神障碍心理治疗最有效

说到精神障碍,一听就挺“吓人”,但上海市卫生与计划生育委员会副主任肖泽萍认为,国人对精神障碍误会很大,精神病仅占很小一部分。精神障碍从分类来讲有10大类,72小类,近400种,以往较多关注急性和慢性的精神病性障碍,近年来,我们对焦虑抑郁,还有进食障碍、睡眠障碍、性功能障碍等均开始重视。2009年柳叶刀杂志发表的论文显示,我国常见精神疾病排在第一位是心境障碍(6.1%),第二是焦虑障碍(5.6%),第三是物质依赖,喝酒吸毒等(5.9%),重性精神障碍的发病率只有3‰~4‰。

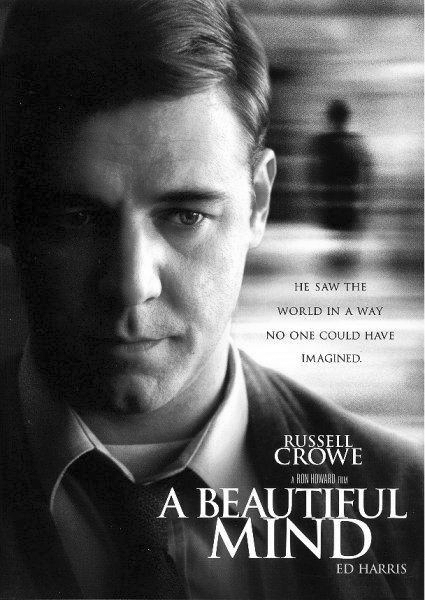

跟全世界各地资源情况比较,每万人口精神科床位数,美国是7.7张,中国是1.57,我们几乎跟泰国是一个水平。每十万人口临床心理师数量,美国是31.1,而中国目前统计到的是0.18。欧洲像德国这样的国家,心理治疗师比精神科医生还多。就像电影《美丽心灵》中表现的那样,精神障碍的治疗中,做心理治疗改变病态人格状况很有效,但是非常耗时,需要大量人力投入。现在我们还没有心理治疗合法的治疗执业环境,我国医务人员并不少,但是针对精神卫生的工作人员远远不够。

家属心声:人性化的治疗环境最需要

南京人民广播电台健康节目主持人王小芳介绍说,她儿子今年24岁,1.83米,非常帅,但是已患强迫症8年,今年才给他办理了精神科的手续,以前没有办是因为接受不了,或者一直期盼他可以好起来。她说,我的工作是每天为无数听众提供医疗资源帮助,面对儿子,我经常以泪洗面,他是不是真的病了,是不是需要长期服药,药物带来的副作用怎么办,甚至我去寻求神经外科,像他这样的病,脑子里面是不是有问题,是否可以手术治愈?

这么多年,我们开始从不能接受到可以接受,最着急的是面对这样的病情能不能找到正规人性化的内外环境相对好一些的医疗机构,最起码找到多一些能耐心听我们去说的医生。其实,精神患者的家属同样需要专业疏导。

8年前我们了解到北京某个医院的某个专家,通过亲戚提前一周挂了600元的号,两小时的等待,接下去医生问儿子三个问题,第一是你自己要来的还是父母带你来的?儿子说我不知道。第二个问题你有什么病?儿子说不知道。第三个问题你内心怎么想的?儿子说不知道。这样的病人他非常敏感,他已经对这个医生不信任了。

8年后的今天,就在南京某医院,门诊大门敞开着,病人鱼贯而入,没有任何隐私,医生看看填的表格,问为什么不坚持吃药,但我们看到其他孩子来看病,有的肝肾功能已经有伤害了,医生就换药,家长也有疑问:难道只有吃药才是积极治疗?

长期求医经历,我觉得,精神病患者作为特殊人群,怎样更多地关注患者和家属的社会生存和就医环境,尤其是营造一个温暖温馨的沟通氛围;怎样消除药物副作用,及患者的自杀风险;能不能建立适合不同患者,如环境、治疗理念、康复与回归社会的医疗机构,同时对家属进行应知应会的培训等等。图为电影《美丽心灵》海报

(运营:吴芯)

网友评论