“三十年太久,三五年不现实。”

全国政协常委、中国气象局原局长秦大河对中国治霾时间表的观点,再次让治霾成为两会的焦点话题。

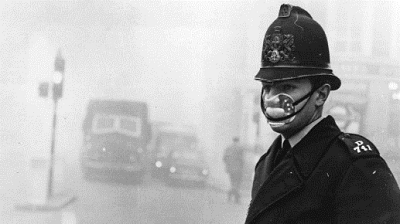

雾都北京之前更有名的是雾都伦敦,半个多世纪前1952年,连续五天伦敦大雾,致数千人毙命,慢性疾病更是数以万计。伦敦60多年来的治霾经验,成为当前中国借鉴的范本。

浓雾锁城,演出因看不到演员而中途停止

伦敦的雾霾从十九世纪开始就已初露端倪。那时的伦敦,人们经常在走路时撞到墙上;甚至还在一次著名的事故中,7个人排成一队,一个接一个地掉进了泰晤士河里。人们习惯了雾气缭绕,却没料到突然被雾霾“捅了一刀”。

“一股冷风在夜间通过,中午气温可达到5.6℃,相对湿度约为70%。”1952年12月3日清晨,伦敦气象台报告发出上述天气预报。

那天是个难得的好日子。太阳普照之下,英伦三岛格外的和煦。然而,谁也不会想到,等候他们的竟是可怕的“烟雾之日”。

12月5日,伦敦气象台的风速表测出了一个奇怪的状况——风速读数完全静止。整个伦敦处于死风状态。

彼时的伦敦,工厂林立,成千上万个烟囱排出的未烧尽的煤的余物——煤气、煤烟和灰尘直接排入大气中。伦敦城的上空,充满了难闻的煤烟味和浓厚的烟雾。

当时,伦敦歌剧院正在上演《茶花女》,逐渐弥漫开来的浓雾让观众看不见舞台而中止,歌剧院里的人也被迫散场。大白天的伸手不见五指,水陆交通几近瘫痪。

同在这一天,小男孩Cribb跟着搞殡葬生意的叔叔带着一队送葬的车走在路上。“走着就看不见了。整个送葬的车队就走不动了。”Cribb说,叔叔只好下车,举起一个大大的探照灯引导大家向前走。他在车上伸出头去,看不到马路牙子,弥漫的味道像是有人在烧一大堆轮胎。

12月6日,情况继续恶化。马路上几乎没有车,人们小心翼翼地沿着人行道摸索前进。大街上的电灯在烟雾中若明若暗。学校的教室里不时地发出干咳声,老师不得不提高声调授课,但没讲几句话,自己也咳起来。

这一天到达伦敦的美国卫生教育部大气污染局局长普兰特博士回忆:“因为伦敦机场烟雾弥漫,所以飞机只得在伦敦南面32公里的多意奇机场着陆。在机场上,刚一推开机舱门,一股硫磺和煤烟的气味迎面扑来。下了飞机,听人说口中似乎有金属的味道,鼻子、咽喉及眼睛受到了辛辣的刺激,很像剥开葱皮时眼睛的刺激一样。傍晚,我们从旅馆卧室窗口外望,视程大约只有4~5米。从旅馆门口经过的行人中,大约有2/3的人用围巾、口罩、手帕等捂着鼻子……”

12月10日,一股强劲的冷风经过英格兰,吹散了笼罩在伦敦上空的雾霾。人们如释重负,又重新吸进了清新、洁净的空气,脸上的阴影顿时一扫而空。

损失惨重,近五千人殒命

当时24岁的伦敦芭蕾舞演员芭芭拉回忆说:“太恐怖了!我从未见过那么可怕的烟雾。”大雾降临的那天晚上,芭芭拉和她的未婚夫从一个宴会上驱车回家,尽管车灯开到最亮,但仍看不清道路。她只好下车一边步行一边吆喝,回到家已是清晨5点。

但芭芭拉是幸运的,因为她有幸活下来了。在大雾持续的5天时间里,据英国官方的统计,丧生者达5000多人,在大雾过去之后的两个月内有8000多人相继死亡。从烟雾发生的第一天开始,伦敦的死亡人数在上升,到了第三、四天,发病率和死亡率急剧增加。

专家对话

专家简介:金银龙,空气污染与疾病监测点创始人、中国疾控中心环境所原所长、研究员,他2005年就在全国建立了8个空气污染与疾病监测点。

健康时报记者:您觉得伦敦政府对“伦敦烟雾”的治理方法有什么是我们可以借鉴的吗?

金银龙:伦敦治理“烟雾”的很多方法,我国目前都在实施中,如颁布治理空气污染的相关法律,推广洁净能源技术和无铅汽油,发展公共交通,减少机动车尾气污染,完善城市绿化系统等。但最根本的解决办法还是要合理安排工业布局,改善能源结构,改进排放。

健康时报记者:您觉得北京雾霾跟伦敦和洛杉矶的空气污染事件相比有什么不同?

金银龙:北京的雾霾与伦敦、洛杉矶的雾霾形成有相似之处,且结果都是对公众的健康危害。我本人在2008年北京奥运会期间,在北京汽车限行期间,对社区老人和交通协管员的免疫状况进行了调查,结果显示,受调查人群免疫力在限行期间比限行之前提高了近12%。北京雾霾是否会产生不同的健康危害,仍需进一步观察和研究。不同是的因历史时间不同,空气中的污染物有差别,伦敦主要是工业直排,洛杉矶是汽车尾气为主,而北京两者皆有,而且PM2.5更严重。

健康时报记者:那是不是说雾霾给我国带来的危害更大?

金银龙:雾霾的危害决定于污染物的成分,不同污染物成分是不一样的,对人的危害也不一样。PM2.5本身只是一个载体,重点是看它上面附着着什么样的污染物。不同浓度的PM2.5对人的危害是不一样的。比如以燃煤和燃油为主要污染物,多会附着苯并芘等强致癌性多环芳烃类物质。而西北一些地区,污染物以扬尘为主,两者的危害是不一样的。

健康时报记者:治雾霾人人有责,您觉得公民的责任是什么,我国公民最需要加强的是什么?

金银龙:政府官员、企业老板和普通民众的责任应该是不一样的,重要的是每个人都要有保持空气洁净的意识和行动。我觉得最需要加强民众的法律意识。1987年我在世卫组织工作时,曾乘坐挂有外交车牌号的汽车,汽车排气管仅排出一点带有黑色的尾气,被当地一个开车的人超车拦截我们,并称要起诉黑烟车。而在中国,很少有人有这样的意识。

健康时报记者:您作为研究环境健康的专家,能不能给读者们一些建议,怎么才能在现在的空气条件下更好地保护自己。

金银龙:大气污染的危害很难预防,人在室内的时间比室外要长,室内空气净化有手段、有技术,我们可以采取有效方法净化室内空气。我在10年前就用了空气净化器,但要正确使用。

健康时报记者:雾霾天人们都不敢运动,您有什么建议吗?

金银龙:其实,我一直在坚持运动,天气不好时就在家运动,我在家买了一些运动器械,跑步机、哑铃等等,每天练一练。雾霾天就别出去锻炼了,天气好的时候可以去户外锻炼。

戴安娜是个活泼可爱的小女孩。从小多病,体质较为虚弱。12月5日傍晚,她正与几位同伴玩意正浓时,突然觉得胸口异常发闷,口干喉燥,突然就躺倒在地,大口大口地喘气。

戴安娜的母亲原以为女儿玩得太累引起了气喘,只要休息一会儿就会没事的。

但久久没有好转的迹象。此时,浓重的烟雾从室外钻入室内,空气中充满了烟尘和煤气。第二天早晨,戴安娜的喘气越来越急促,随即被进了医院。经过诊断,为急性肺炎。但遗憾的是,尽管医生们尽了最大的努力,但仍无力回天。这是伦敦烟雾期间最早因毒雾丧生的病例之一。

一位叫史密斯的老人,住在伦敦市立公园附近的疗养院内。老人虽然过去得过心肌炎症,但经过多年的治疗,症状已经稳定,病情有了好转。

但是,经过伦敦烟雾两天的侵扰,老人感到胸闷难当,心脏部位开始隐隐作痛,全身直冒虚汗,偶尔还有呕吐现象。起初,疗养院内的医生以为老人是心肌炎症复发。虽然经过紧急救治,老人的病情继续加重。6日凌晨,老人终因呼吸极度困难、心衰离开了人世。

烟雾事件发生后,在通往公墓的路上,送葬的队伍络绎不绝,许多运尸车在人群中缓缓穿行。在毒气的侵袭下,人们似乎已经流尽了泪水,哭哑了嗓子,只是默默无声地前行。在公墓门前,拥着大堆人群,购买墓地的人们排起了长队。突如其来的灾变造成的大量死亡,是公墓管理部门始料不及的。

事件过后,成千上万的人患上了支气管炎、冠心病、肺结核、心脏病、肺炎、肺癌、流感等各种疾病。

在此期间,前往伦敦各大小医院求诊就医者络绎不绝,各个医院人满为患,拥挤不堪,医院的病房和走廊里都充满了烟雾受害者的哮喘和咳嗽声。

痛定思痛,治霾半世纪

雾霾污染除了造成死伤,英国经济也受到重创。

比如,雾霾中的二氧化硫会影响植物生长迟缓,导致产量减少,质量下降。同时,城市建筑物结构也受到了腐蚀。在伦敦和英国的许多地方,不少建筑物至今还留下了累累斑痕。

这次伦敦烟雾事件后,有关部门对英国器物腐蚀情况做了测算,认为大约损失8亿美元,即人均损失17美元。据说,烟雾对英国的铁路损害极大,大约1/3的铁轨遭到了不同程度的腐蚀。

痛定思痛之后,英国政府迅速做出反应,改革大刀阔斧——

1956年,英国政府颁布了世界上第一部现代意义上的空气污染防治法——“清洁空气法案”,大规模改造城市居民的传统炉灶,逐步实现居民生活天然气化;发电厂和重工业作为排烟大户被强制搬迁到郊区。

1968年又追加了一份“清洁空气法案”,要求工业企业必须加高烟囱,将烟雾排放到更高的空域,从而更好地疏散污染物。

1974年出台“空气污染控制法案”,规定工业燃料里的含硫上限等硬性标准。在这些刚性政策面前,烧煤产生的烟尘和二氧化硫排放减少放缓,空气污染明显好转。到1975年,伦敦的霾日已经减少到了每年只有15天,1980年降到5天,伦敦此时已经可以丢掉“雾都”的绰号了。

不过,伦敦战雾并没有到此为止。上世纪80年代以后,汽车尾气取代煤烟成为英国大气的主要污染源。随后英国开始推行无铅汽油,使用钙基黏合剂治理空气污染……

为监督、巩固治理成果,从1995年起,英国又制定了国家空气质量战略。进入2000年,伦敦又开始关注空气中的PM2.5问题,彼时的伦敦市市长鲍里斯·约翰逊认为伦敦空气污染80%来自于车辆的尾气排放,因此于2003年推出交通拥堵费,限制私家车进入市区,即使是美国大使馆的车队也照收不误。

同时,伦敦优先发展公共交通网络,鼓励市民选择地铁或公交系统出行,市长本人则坚持每天骑自行车上下班。

英国政府半个世纪的治霾努力证明,污染并非获得财富的必然副产品。严苛的环境政策出台后,英国经济并没有恶化,政府收入也没有减少,环境却越来越好了。这场“战霾”经历为工业化的后来国家提供了一个活生生的例子,是重蹈英国先污染再艰难治理的老路,还是吸取教训,早早探索与美好环境相和谐的发展之道?

相信每一个人心里都已经有了答案。

本文参考了《宅:私生活简史料》(比尔·布莱斯)、《大灾难》(吴正清)、《世纪档案》(谭合成、江山)、美国国家广播电台网站、《国家人文历史》以及伦敦雾霾相关视频等。谨此致谢!

全国政协常委、原卫生部副部长黄洁夫:提高身体素质很重要,对PM2.5别过于恐惧。出现警报,橙色的,红色的,多在室内活动,别到户外跑步。考上研究生前,我曾在昆明钢铁厂工作,那里PM2.5肯定很高,我一待八年,现在每年两次体检,肺部很干净。我现在每周打三次网球,身体很好。PM2.5害怕也没用,提高身体素质很重要。

全国政协委员宋春丽:“雾霾天,我就靠宅。”宋春丽说起糟心的天气,也无可奈何。“大家都同呼吸共命运,谁也没办法,没啥事就在家待着,少活动,做做家务也当锻炼身体了。”不过,如果实在没办法要出去,宋春丽就简单的“裸面”出门,“口罩防霾的说法很多,不知道到底哪种口罩管用,懒得麻烦,还是不戴了。”

全国政协委员黄宏:“每天早上起来,第一件事儿就是拉窗帘看看天儿,要是有霾,得,这一天的心情都受影响。”提起雾霾,黄宏并没抱怨,糟心事儿也照样笑呵呵。“我出门不戴口罩,不知道管不管用,还麻烦”。黄宏摆摆手,“如果啥事,直接开路,躲到郊区去郊游一下,活动活动筋骨,呼吸些新鲜空气。”

下一篇

下一篇