■新闻背景

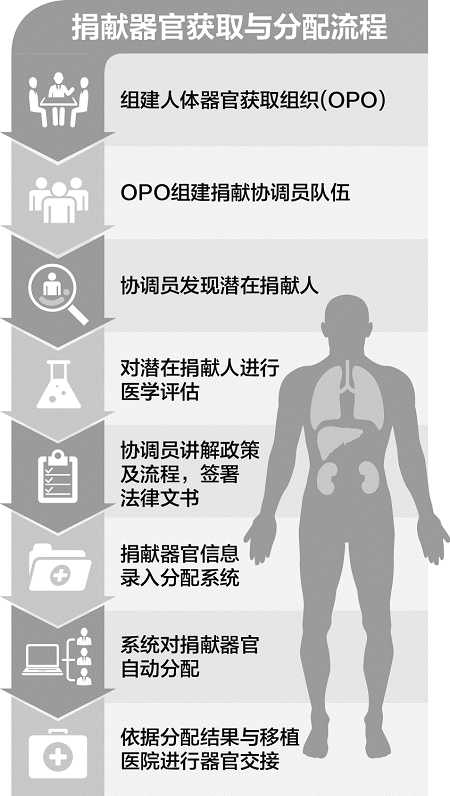

自9月1日起,国家卫生计生委发布的《人体捐献器官获取与分配管理规定(试行)》正式施行,公民捐献的身故后尸体器官必须通过器官分配系统(www.cot.org.cn)进行分配,以技术手段最大限度排除人为干预,确保器官捐献移植透明、公正、可溯源。

■相关链接

部分可进行

器官移植的医院

国家卫生计生委网站公布的165家开展人体器官移植项目医院来自全国31个省、市、自治区。北京协和医院、北京大学第一医院、天津市第一中心医院、复旦大学附属中山医院、中山大学附属第一医院、西安交通大学附属第一医院等均在名单之中,移植范围包括心脏移植、肝脏移植、肾脏移植等。

■阅读提要

起

急诊科、病房、重症监护室,甚至是伤亡事故现场这些重要来源,都需要埋下“线人”广泛搜罗。一旦这些线人打电话告知协调员郑梅,病人的情况不乐观时,她就背起背包,开始和时间赛跑,奔赴病患所处的医院科室或事发地点。但如果提前介入,或诱导亲属放弃治疗,都会触犯器官捐献的红线。

承

器官分配系统会自动匹配候选名单,出现前5个符合器官移植条件的病人信息。郑梅并不能看到患者的姓名、职务等具体信息,只能看到一个个数字编号。五个名额出现的同时,五家医院负责人将收到短信提示,并在一个小时内决定是否接受器官,排名靠前的点击接收后,其他4位的请求也自动被拒绝,杜绝了人为干扰。

转

临床上大多将器官保存时间限定为心脏5小时,肾40~50小时,胰腺10~20小时,肝脏6~12小时。因此,器官获取后,便开启了真正的与时间赛跑,很多时候不得不启用空中ICU直升机转送。直到一切全部协调妥当,跟随病人进入手术室,看着器官妥妥的移植到患者体内,才算暂时松了一口气。

合

据国家卫计委的资料显示,经过几代人的努力,目前我国年均器官移植手术在数量上仅次于美国,居世界第二位。我国肝脏器官移植患者的一年生存率约为87%,三年生存率在80%左右,肾移植成功率更高。更多的器官捐献、器官移植,促进的是器官移植技术的提升和生存时间的延长,最终获益的是我们自己。

这是对生命的礼赞!

夜凉如水,静谧的手术室内,面向刚刚取完器官的捐献者,医生一字排开,神情肃穆,鞠躬致意。

无影灯下刚离世的捐献者,器官取出,伤口缝毕,穿戴整齐,手捧鲜花,安详的躺在手术床上。在这里,一个生命安然离世,而在另一个相同的手术室,等待接收器官的患者,正迎接新生命的到来。

生命的接力,在这一刻启动。

这是南方某医院器官获取组织的器官协调员郑梅(化名)最熟悉的场景,也是她整个工作流程中最令人动容的一个环节。接下来,她将带着这来之不易的器官,走完一系列步骤,直到它安全顺利地在下一个患者身上“扎根重生”。

协调员,是器官捐献整个流程的参与者,从2010年我国启动器官捐献试点至今,郑梅早已对整个过程熟稔于心,或许,没有谁比她这个职业更了解每一个器官捐献案例背后凝聚的悲欢哀喜。

从器官获取到移植成功,从一个生命的消逝到另一个生命的重生,一个器官的“旅行”到底要走过哪些历程?我们或许能从郑梅身上,管窥到器官捐献起承转合的整个过程。

寻找潜在供体开启万里长征第一步

对于一个生者来说,身故后,是选择全身而退,还是选择另一种方式让生命延续和升华?受中国传统思想的影响,大部分人选择了前者。

于是,便有了多年来横亘在器官捐献供需双方间的巨大矛盾——据原卫生部统计,2003年我国“公民逝世后器官捐献”数字是零,经过10多年的努力,目前我国器官捐献率仅为0.03/100万。

临床上,每年约有30万器官移植等待者,仅1万人能获得合适的供体。这其中,尤其是2010年以前,死囚器官几乎占据了我国器官移植的大部分来源。

但未来,器官来源将逐步改变死囚依赖,转向全部由公民捐献获得。

“僧多粥少”,极少数捐献的器官就愈加显得弥足珍贵。发掘潜在的供体是“万里长征第一步”,郑梅的工作便是从这里开始——寻找潜在的器官捐献者,进行协调,解释捐赠的意义。

这项工作不容易,甚至“比大家想象的要更难。”郑梅将这项工作的要求定义为有热情、跑腿快、口才好、抗压强。

跑腿快,是为了挖掘更多的潜在供体。所谓潜在供体,指的是脑死亡的患者,他们身体其他部位的功能借助仪器或药物,仍然可以维持运转,器官和组织依旧健康,这部分人就是潜在的器官捐献者。

西班牙器官移植与管理研究院院长Marti Manyalich分析其统计数据时表示,“8%的急诊死亡病例会成为脑死亡,重症科死亡病例中10%~15%会成为脑死亡。而脑死亡病例最后有50%~75%都可以成为器官捐献者。所以,重症科和急诊科医生有更多的机会去发现潜在捐献者。”国内外皆如是。

急诊科、重症监护室,甚至伤亡事故现场,器官协调员长期与医院及公安部门保持密切联系,作为“线人”广泛搜罗潜在器官捐献者信息。一旦这些线人打电话告知郑梅,她就背起背包,开始和时间赛跑,奔赴病患所处的医院或事发地点。

在患者判断脑死亡后,郑梅开始正式工作——与患者亲属沟通,宣传讲解器官捐献政策和流程。但如果提前介入,或诱导亲属放弃治疗,都会触犯器官捐献的红线。

不过,仅作为器官捐献协调员,郑梅并没有资格对潜在捐献者进行死亡判定。

为保公正免涉利益牵扯,“这需要一个由神经内科、神经外科和ICU专家为主的死亡判定专家团队,作为独立的第三方专门负责潜在捐献者确定实施捐献前的死亡判定。”西安交大第一医院副院长、器官移植研究所所长薛武军说。只有第三方判断死亡后,是否捐献器官的谈判才真正开始。

沟通是关键一步。但从某种意义上说,这是对中国传统观念挑战。

“中国人传统思想里死无全尸是很悲惨的事,都讲究入土为安。当死亡来临,本就已深受打击的家属,再让他们同意从亲人遗体上摘取器官,谈何容易。”薛武军说,别说老百姓,就是在他接触过的医生、护士中,很多人都没有办法接受从自己的亲属身上摘取器官。

“很多人还没等我把话说完,就直接打断或者扭头就走”,郑梅也体谅家属难以接受,但也只能顶着巨大压力硬着头皮来。有时候好不容易让几名亲属理解了,愿意捐献了,但一个不同的意见出现又会使亲属改变意见。由于器官捐献要求死者的所有直系亲属都签署书面同意书,只要有一个人反对,捐献也不能完成。

而一旦沟通成功,家属表达捐献意愿以后,协调员就需要帮助他们完成愿望,接下来的每一步就开始变得紧迫重要。

郑梅先是代表器官获取组织与捐献人或其近亲属签订人体器官捐献知情同意书,以作为人体器官捐献的合法性文件,同时协调病理科的医生对器官的功能进行评估,判断是否满足器官移植的条件,并且要求重症医学的医师采取有效措施,延续病人器官的良好状态。

这一切安排妥当后,医生开始介入手术获取器官,然后会对遗体进行处理,尽量恢复遗体原貌。之后,在场的医护人员对捐献者遗体鞠躬致敬。

接下来,器官获取组织总协调员开始进入器官自动分配与共享系统(以下简称系统),将捐献人及其捐献器官的数据和合法性文件录入系统中,并随之进入分配程序。

器官到底被哪个幸运儿接棒,进入盲选。

器官由电脑排序公正分配

这套系统是2009年国家卫生部委托香港大学李嘉诚医学院研发,并于2011年4月系统正式上线,而系统的“大脑”,就在深圳南山区的一栋写字楼里,平台操作方为香港大学李嘉诚医学院。

该系统研究中心主任王海波说,系统里面储存着各个器官移植等待者的预约信息,按照器官移植等待者医疗紧急度评分、器官移植等待时间排序等规则,自动输出一个有序的、等待器官移植手术的患者名单。为了让评分更精确,系统还要求医生定期更新相关数据。

但患者重生的命运并没有掌握在操作系统的信息总协调员手中,实际上,这一切都有“天定”。

敲下按键,系统会自动匹配候选名单,出现前5个符合器官移植条件的病人信息。这个名单是结合捐献器官的医学特征、移植等待者自身的医疗紧急度等多项因素,同样是电脑有序匹配的结果。

协调员并不能看到患者的姓名、职务等具体信息,只能看到一个个数字编号以及对方医院的24小时联系电话。

五个名额出现的同时,相对应的五家医院负责人将收到协调员发来的短信提示。按照系统要求,他们必须与主治医师、患者及其家属取得联系,并在一个小时内决定是否接受器官,排名靠前的患者医师点击接收后,其他4位将被自动拒绝。

整个分配过程完全由系统控制,这也是为了保证器官分配最大限度地排除人为因素的干扰。

“这是区别以往最大的改变。”王海波说,以前器官的分配多由医院和医生说了算,当拿到一个器官的时候,医生就会根据自己的判断来决定哪个病人接受,就有机会优先在本院病人里消化。

9月1日后,人为分配将成为历史,电脑分配成为无可争议的公正之举。

器官转送上演时间争夺战

临床上大多将器官保存时间限定为心脏5小时,肾40~50小时,胰腺10~20小时,肝6~12小时。(据吴在德主编《外科学》第七版,人民卫生出版社)因此,器官获取后,便开启了真正的与时间赛跑。

医生将取出的器官放入充满防腐化学药品的袋子里,再将袋子放入装满冰的普通冷却器中,以最快的时间送往器官接受者所在的医院。

郑梅举例说,目前全国具有器官移植资质的医院仅有165家。如果器官捐献者所在的医院并不具有器官获取或者移植的条件和经验,他们就会通知器官获取组织或者移植医院,由他们派遣专用车辆,直接将捐献者接回移植医院,从而保证器官移植效果。

紧急情况也会启动空中ICU直升机转送。

2013年8月31日,广西桂林一位器官捐赠者的肺将捐献给无锡市人民医院的一位等待移植者,从桂林到无锡全程约1600多公里,救护车至少需要18个小时才能抵达。然而活体肺源的保存时间仅为5个小时,为了争取时间,民航总局专门开辟了绿色通道,启动空中ICU,仅4个小时完成器官转运。

直到一切全部协调妥当,跟随病人进入手术室,看着器官妥妥的移植到患者体内,郑梅才算暂时松了一口气。

在器官移植完成后,郑梅还要在7天内向捐献人的近亲属通报捐献结果,直到这一步,整个器官移植才算圆满结束。

但结尾常令郑梅感到巨大的矛盾与纠结。因为常常在此时,郑梅会遭到捐献者家属的反复盘问,到底移植到了谁的身上?“我能否见见那个人?”

由于器官捐献的“双盲”原则的规定,郑梅最多只能告诉他们“一对肾分别给了深圳和广州的两个小伙子,延续了他们的生命。”

器官捐献获益的是我们自己

据统计,中国公民的器官捐献率仅为0.03/100万,而全球器官捐献率最高的西班牙是35/100万,相差1000余倍。

之所以有如此大的差距,与器官移植面对的观念阻力直接相关。让民众改变认识,政府和社会的启蒙任务很艰巨。郑梅感慨,这是在向传统宣战。

实际上,看似离我们很遥远的器官捐献和器官移植,我们每个人都可能面对。据国家卫计委的资料显示,我国人体器官移植始于上世纪60年代,经过几代人的努力,目前我国年均器官移植手术不但在数量上仅次于美国,器官移植患者的年生存率也属全球领先水平。

北京大学器官移植研究所所长朱继业教授介绍,我国肝脏器官移植患者的一年生存率约为87%,三年生存率在80%左右,肾移植成功率更高。更多的器官捐献、移植,促进的是器官移植技术的提升和生存率的延长,最终获益的是我们自己。

只是,这些益处和捐献的价值尚未得到公众的理解。器官公益捐献,是留给转型中国所有公民的考题,如何思考生命的伦理和价值。

如果从这个角度考量,逝者已矣,生者重生,在这个生者和死者共有的世界,爱是唯一的桥梁,人人献出一点爱,让生命得到延续,是否会让我们对器官捐献有了更深的理解与支持?

“等到公众对捐献器官的认识到对献血的认识一样时,我这个器官捐献协调员也就没这么费劲了,相信随着器官自动分配系统的运转,公众体会到了它的公正、透明,让越来越多的人成为受益者。”郑梅对中国器官捐赠之路充满信心,相信它将越走越平坦。 图来自人民日报,蔡华伟制

下一篇

下一篇