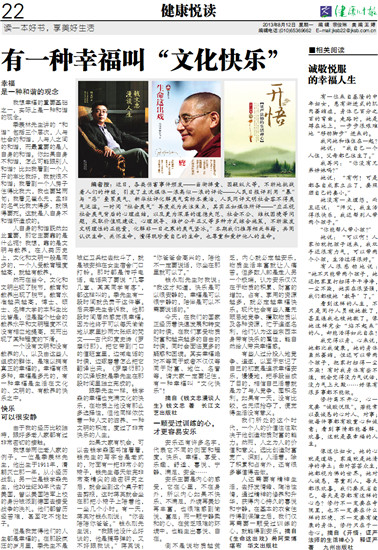

编者按:近日,各类伤害事件频发——当街摔童、因疑纵火等,不断地挑战着人们的神经,引发了主流媒体一浪高似一浪的评论——人民日报评别用“暴”与“恶”叠累戾气、新华社评化解戾气需标本兼治、人民网评文明社会容不得戾气泛滥。一时间“社会戾气”再度成为关注焦点,其实正如媒体所评——“应正视社会戾气背后的心理症结,以及更为深层的道德失范、社会不公、维权困境等问题,采取价值观建设、心理疏导、维护公平正义等多种方式综合施策,不断激发文明理性的正能量,化解非一日之寒的戾气坚冰。”本期我们推荐相关书籍,共同认识生命、关怀生命,懂得既珍爱自己的生命,也尊重和爱护他人的生命。

幸福

是一种和谐的观念

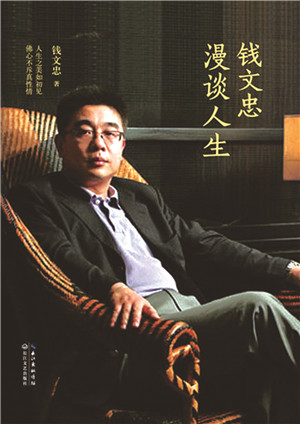

我想幸福的重要基础之一,实际上是一种和谐的观念。

季羡林先生讲的“和谐”包括三个层次,人与社会的和谐,人与人之间的和谐,而最重要的是人自身的和谐。你如果自身不和谐,怎么可能跟别人和谐?比如我看到一个人开的车比我好,我就很不和谐;我看到一个人房子住得比我大,我也要骂两句;我看见崔永元、孟非的名气比我大得多,就恨得要死。这就是人自身不和谐所造成的。

人自身的和谐既然如此重要,那它主要靠的是什么呢?我想,靠的是文明与教养。在人类历史上,文化和文明一般是同步的,一个人受教育程度越高,就越有教养。

然而在当今,文化和文明出现了脱节,教育和教养出现了脱节。教育水准越来越高,博士、硕士、名牌大学的本科生比比皆是,但是整个社会的教养水平和文明程度不仅没有相应地提高,反而出现了某种程度的下滑。

一个没有文明和没有教养的人,以及由这些人组成的群体,是难以拥有真正的幸福的。幸福有很多种,幸福是多元的,有一种幸福是生活在文化的、文明的、有教养的快乐之中。

快乐

可以很安静

由于我的经历比较独特,跟好多老人家都有过非常密切的接触。

我想举两位老人家的例子。一位是季羡林先生,他出生于1911年,清朝灭亡那一年,从小经历战乱;另一位是钱学森先生,他20世纪30年代去了美国,曾以美国陆军上校的身份被派到德国去接受战争的洗礼。他们都曾历经苦难,甚至吃不饱肚子。

但是我觉得他们的人生都是幸福的。在那段疯狂的岁月里,季先生不是被红卫兵拉去批斗了,就是被安排在女生宿舍门口打铃。那时都是传呼电话,电话来了要说“几零几室、某某同学有客”,都这样叫的。季先生有一段时间就负责干这件事。后来季先生告诉我,他那段时间居然感觉很幸福。因为他终于可以每天偷偷地从家里抄两大张纸的梵文——古代印度史诗《罗摩衍那》,把它带到门口的值班室里,边喊电话的时候,边琢磨着怎么把它翻译出来。《罗摩衍那》的汉译版就是季先生在那段时间里独立完成的。

跟季先生一样,钱学森的幸福也充满文化的快乐,在物质上他没有那么多选择性,但他同样依仗着一种人文的滋养、一种文明的积淀,度过了非常快乐的人生。

如果大家有机会,可以去钱学森图书馆看看,钱先生的写字台是老式的,对面有一把非常小的椅子,钱先生每天做完非常高精尖的绝密研究之后,就会坐到这个桌子前去剪报,这时蒋英就会坐在那把小椅子上陪着他,一坐几个小时。有一天,蒋英对钱永刚说:“你去陪陪你爸爸。”钱永刚先生说:“我跟他没什么好谈的,他是搞导弹的,又不好跟我谈。”蒋英说:“你爸爸会高兴的,陪他不一定要说话,你坐在那里就可以了。”

钱永刚先生对我说:“我这才知道,快乐是可以很安静的,幸福是可以很宁静的,陪伴是可以不需要说话的。”

今天,在我们的国家正经历着快速发展和转变的时候,在我们享受物质财富和越来越多的自由的时候,同时会面临更多的疑惑和困境。其实幸福绝对不等同于或者不仅仅等同于财富、地位、名誉等,请大家一定要记住,有一种幸福叫“文化快乐”!

摘自《钱文忠漫谈人生》钱文忠 著 长江文艺出版社

一颗受过训练的心,

才更容易安乐

安乐还有许多名字,代表它不同的侧面和程度,快乐、幸福、享受、乐趣、舒适、喜悦、宁静、满足、安全……

安乐主要是内心的感受,它在心里,不在身外,所以内心如果不快乐、不满足,外境再美妙再丰富,也很难感到愉悦、富足;而一颗宁静柔和的心,在贫乏艰难的环境中,也能生出喜悦、自在。

倒不是说物质越贫乏,内心就必定越安乐,物质生活丰富就让人痛苦。但多数人却是走入另一个极端,认为安乐仅仅在于物质的积累、财富的增加,占有、享用的资源越多,就必定越幸福快乐。现代社会有些人毫无顾忌地竞争、攫取物质以及各种资源,忙于追逐名利,他们认为这些东西本身带有快乐的属性,能自然给人带来幸福感。

有些人过分投入地竞争、追逐,以至于忘记了自己的初衷是追求幸福安乐,慢慢地,把手段当成了目的,相信自己活着就是为了与人竞争、囤积名利。如果有一天,没有比较,也无须抢夺了,便觉得生活没有意义。

我们所处的这个时代,一个人的价值往往取决于他创造物质财富的能力。然而,人之为人的价值和意义,远比创造财富宽广、深刻。人活着,除了积累和占有外,还有很多事值得去做。

人还需要有精神生活,去抒发情绪、陶冶性情,通过精神的修养和升华,获得内心持久的喜悦和宁静。在基本的衣食住行得到保障之后,我们仅再需要一颗受过训练的心,就能得到安乐。摘自《生命这出戏》希阿荣博堪布 华文出版社

■相关阅读

诚敬悦服

的幸福人生

有一位来自基隆的中年妇女,患有渐进式的肌肉萎缩症,身体已百分之百的弯曲。走路时,她是蹲在地上,一步步很艰难地“移动脚步”进来的。

我问她和谁住在一起?

她说:“我自己一个人住,父母都已往生了。”

我再问:“你没有兄弟姊妹吗?”

她说:“有啊!可是都各自成家立业了,要照顾自己的妻小。”

她没有一点埋怨,而且还说:“师父,我生活得很快乐,我还帮别人带两个孩子。”

“你能帮人带小孩?”

她说:“可以啊!人家忙就把孩子送来,我双手还很有力气,可以带两个小孩,生活过得很好。”

有人很感动地说:“她不只能带两个孩子,她还把家里打扫得干干净净,一尘不染,她实在很坚强,我们都被她‘教导’了。”

看到这样的人生,不只是同行人员被她教了,甚至连我也被她教了。像她这样完全“站不起来”的人,却能活得如此自在!

我觉得以身、心来说,她都比我健康。她的身体虽然萎缩,但还可以带两个孩子,把家打扫得一尘不染!有时我身体有些不适,就会觉得没力气说话,没力气上大殿……好像有很多事都不能做。

修行离不开心,心一定要“诚敬悦服”。若能常以最诚恳的心对人、对事;做每件事都有敬重心和诚意;看到事情都能善解、欢喜,这就是最幸福的人生。

像这位妇女,她的心就是道场,家庭就是她清净的净土;面对芸芸众生,她都视为佛的世界。她对人诚恳,尊重别人,每天都很欢喜,我们要反省自己,每天是否都有这样的心态?修行不一定要在寺院里,也不一定要在什么样的环境、不一定要有健康的身体,修行只在于一念心。摘自《开悟:证严法师的生活禅心》 释证严 著 九州出版社

下一篇

下一篇