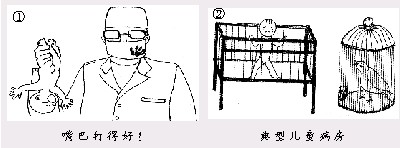

上个世纪40年代伦敦《泰晤士报》曾经登过两幅漫画,以说明人们长期不满意医生对待孩子的态度:第一幅是产科医生清理新生儿口腔(Good slap!嘴巴打得好!如图1)。笔者当年在产科实习时专门学了此项技术,认为是科学的;第二幅图是典型儿科病房。护栏高床内小儿哭近似鸟笼黄莺唱(Child crying!如图2)

这是早期人文医学萌发的标志。现在的白衣天使在小儿心中的形象是:大夫代替了毛猴。例如婴儿夜啼,过去农村母亲说:“别哭!毛猴来了!”现在这些母亲说:“别哭!大夫来了!”。

人文小儿外科,就是要把小儿当做“人”来对待,尽量做到无痛、无恐,母亲安心。然而医院工作中,医生普遍认为打针、手术,岂能无痛?患者只有忍耐。医务人员对这些已司空见惯;母亲无奈、只能暗地流泪。

之所以有这样的“司空见惯”,源于生物医学模式对儿科的几种误解:一是认为婴儿不能沟通,不会说话,就没有要求,被视为小动物。中医称儿科为哑科,甚至动物园兽医院也常请儿科医生会诊;二是任凭处理:认为孩子不合作,痛不痛反正也只会哭,医生只能按照医疗原则处理。果真如此吗?对一个多月的婴儿,你对他笑他也对你笑,你怒视他他就哭……这些都值得深思;三是认为母亲为“第三者”:母亲对孩子的病情认识只是她的主观判断,她不懂就医,只能添乱。然而,是母亲发现孩子生病送到医院的,回家后的治疗还是要靠母亲喂药护理。没有母亲参加就不可能有儿科的存在。

外科手术对患儿有很大的创伤。人文医学时代的要求,是要尽量维护孩子手术期间的正常生活。这并非无理要求,而是必须要做到的。当前急需改进的有下列三项:

无痛 这是最根本的问题。现代小儿麻醉的水平可以称为“令人满意”。然而,医生却不考虑麻醉以外的止痛,特别是全然不顾术前准备、术后护理引起的疼痛。甚至,小儿外科以省略成人外科常用的局部止痛与局部固定等措施。近来虽然使用了术后镇痛药物,目前也是减少小儿哭闹,不是维持其无痛生活。

无损 通常外科手术切口至少要能容手探察,为了避免牵拉的损害,切口要大。然而创伤越大痛苦越大,恢复越慢。微创外科的发展应是当务之急,无切口遥控外科更是发展的前景。

无恐 患儿痛苦与哭闹,很大一部分是因为恐惧。有的伤口换药,孩子自己揭开就不哭并且很快,但是医护人员一动,他就哭闹。如能实行“参与医学”,尽量让母亲及孩子自己动手,是最理想的先进模式。

转自《医师报》