新晋院士的医学贡献

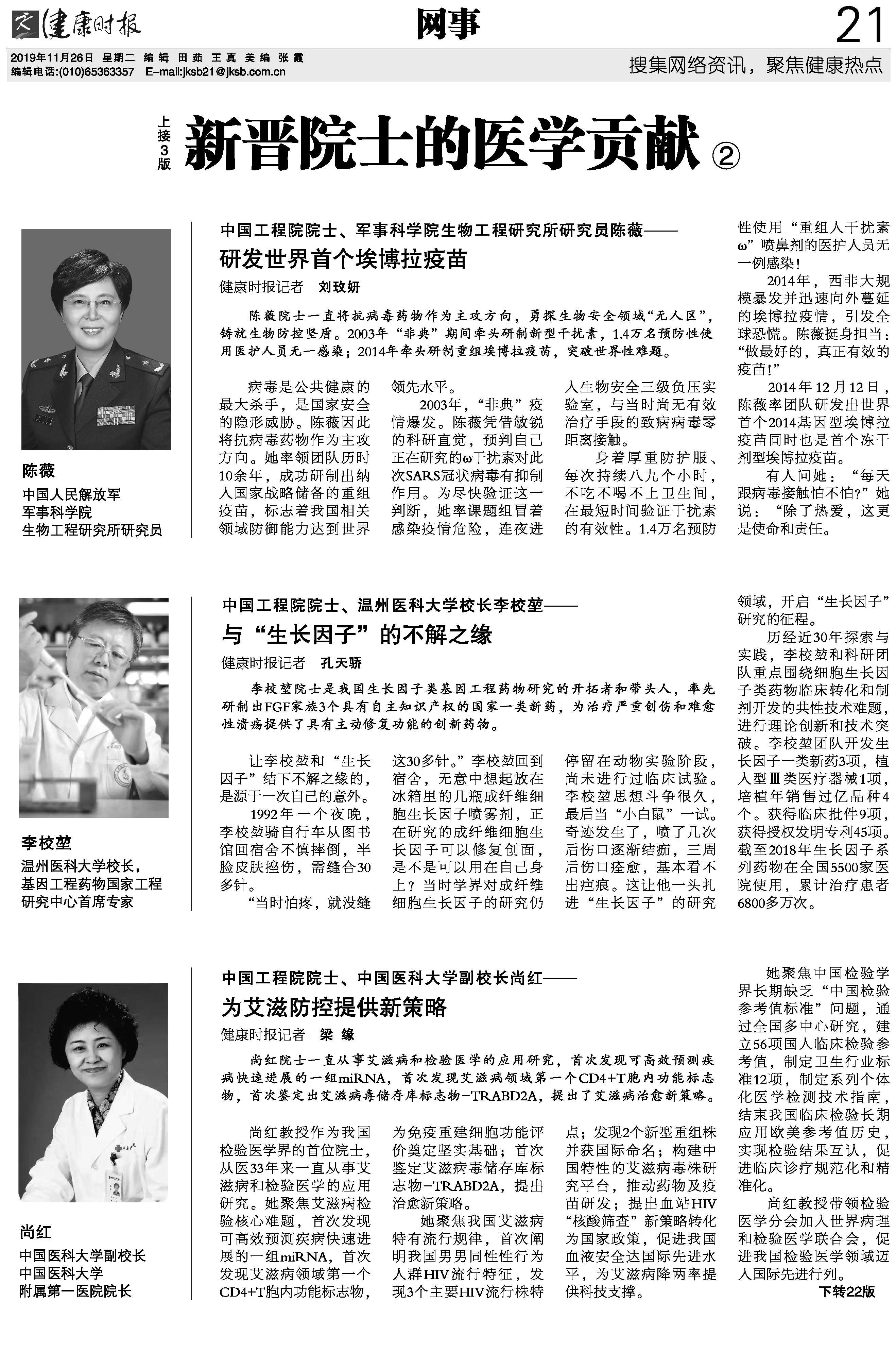

中国工程院院士、军事科学院生物工程研究所研究员陈薇——

研发世界首个埃博拉疫苗

健康时报记者 刘玫妍

陈薇

中国人民解放军

军事科学院

生物工程研究所研究员

病毒是公共健康的最大杀手,是国家安全的隐形威胁。陈薇因此将抗病毒药物作为主攻方向。她率领团队历时10余年,成功研制出纳入国家战略储备的重组疫苗,标志着我国相关领域防御能力达到世界领先水平。

2003年,“非典”疫情爆发。陈薇凭借敏锐的科研直觉,预判自己正在研究的ω干扰素对此次SARS冠状病毒有抑制作用。为尽快验证这一判断,她率课题组冒着感染疫情危险,连夜进入生物安全三级负压实验室,与当时尚无有效治疗手段的致病病毒零距离接触。

身着厚重防护服、每次持续八九个小时,不吃不喝不上卫生间,在最短时间验证干扰素的有效性。1.4万名预防性使用“重组人干扰素ω”喷鼻剂的医护人员无一例感染!

2014年,西非大规模暴发并迅速向外蔓延的埃博拉疫情,引发全球恐慌。陈薇挺身担当:“做最好的,真正有效的疫苗!”

2014年12月12日,陈薇率团队研发出世界首个2014基因型埃博拉疫苗同时也是首个冻干剂型埃博拉疫苗。

有人问她:“每天跟病毒接触怕不怕?”她说:“除了热爱,这更是使命和责任。

中国工程院院士、温州医科大学校长李校堃——

与“生长因子”的不解之缘

健康时报记者 孔天骄

温州医科大学校长,

基因工程药物国家工程

研究中心首席专家

李校堃院士是我国生长因子类基因工程药物研究的开拓者和带头人,率先研制出FGF家族3个具有自主知识产权的国家一类新药,为治疗严重创伤和难愈性溃疡提供了具有主动修复功能的创新药物。

让李校堃和“生长因子”结下不解之缘的,是源于一次自己的意外。

1992年一个夜晚,李校堃骑自行车从图书馆回宿舍不慎摔倒,半脸皮肤挫伤,需缝合30多针。

“当时怕疼,就没缝这30多针。”李校堃回到宿舍,无意中想起放在冰箱里的几瓶成纤维细胞生长因子喷雾剂,正在研究的成纤维细胞生长因子可以修复创面,是不是可以用在自己身上?当时学界对成纤维细胞生长因子的研究仍停留在动物实验阶段,尚未进行过临床试验。李校堃思想斗争很久,最后当“小白鼠”一试。奇迹发生了,喷了几次后伤口逐渐结痂,三周后伤口痊愈,基本看不出疤痕。这让他一头扎进“生长因子”的研究领域,开启“生长因子”研究的征程。

历经近30年探索与实践,李校堃和科研团队重点围绕细胞生长因子类药物临床转化和制剂开发的共性技术难题,进行理论创新和技术突破。李校堃团队开发生长因子一类新药3项,植入型Ⅲ类医疗器械1项,培植年销售过亿品种4个。获得临床批件9项,获得授权发明专利45项。截至2018年生长因子系列药物在全国5500家医院使用,累计治疗患者6800多万次。

中国工程院院士、中国医科大学副校长尚红——

为艾滋防控提供新策略

健康时报记者 梁 缘

中国医科大学副校长

中国医科大学

附属第一医院院长

尚红院士一直从事艾滋病和检验医学的应用研究,首次发现可高效预测疾病快速进展的一组miRNA,首次发现艾滋病领域第一个CD4+T胞内功能标志物,首次鉴定出艾滋病毒储存库标志物-TRABD2A,提出了艾滋病治愈新策略。

尚红教授作为我国检验医学界的首位院士,从医33年来一直从事艾滋病和检验医学的应用研究。她聚焦艾滋病检验核心难题,首次发现可高效预测疾病快速进展的一组miRNA,首次发现艾滋病领域第一个CD4+T胞内功能标志物,为免疫重建细胞功能评价奠定坚实基础;首次鉴定艾滋病毒储存库标志物-TRABD2A,提出治愈新策略。

她聚焦我国艾滋病特有流行规律,首次阐明我国男男同性性行为人群HIV流行特征,发现3个主要HIV流行株特点;发现2个新型重组株并获国际命名;构建中国特性的艾滋病毒株研究平台,推动药物及疫苗研发;提出血站HIV“核酸筛查”新策略转化为国家政策,促进我国血液安全达国际先进水平,为艾滋病降两率提供科技支撑。

她聚焦中国检验学界长期缺乏“中国检验参考值标准”问题,通过全国多中心研究,建立56项国人临床检验参考值,制定卫生行业标准12项,制定系列个体化医学检测技术指南,结束我国临床检验长期应用欧美参考值历史,实现检验结果互认,促进临床诊疗规范化和精准化。

尚红教授带领检验医学分会加入世界病理和检验医学联合会,促进我国检验医学领域迈入国际先进行列。

下转22版

|