糖尿病人打针不疼?

无针注射器减轻痛感

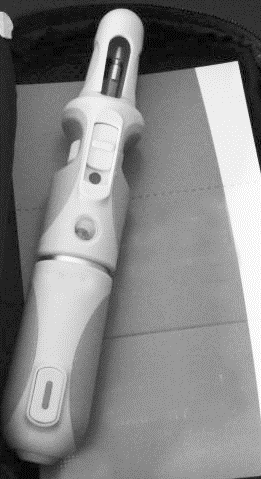

一次抽药,多次注射的糖尿病患者专用无针注射器,在2013年获得国家食药监局(CFDA)批准上市。

无针注射器使用时,先要把胰岛素吸入药管,并与无针注射装置连接,贴紧着皮肤,按下按钮后药物被直接挤入皮下,之后顺着机体的组织纤维进入人体,注射过程仅耗时0.2秒,几乎没有痛感。

无针注射完成后只会留下一个直径为0.12mm的小点,不会出现明显的出血点。从而可解决针头注射带来的一系列问题,如针头注射引起的恐惧、出血、疼痛、感染,甚至断针的风险,在国外已将无针注射方式用于胰岛素、疫苗注射,以及口腔科麻醉等。

事实也证明无针注射注入胰岛素对比胰岛素笔注入胰岛素有更好的吸收效效果。

原因是无针注射将胰岛素注入机体后以弥散状分散开来,与传统的针头刺入后注入皮肤形成的药液球有本质区别,这就像浇花是用喷壶还是用水龙头直接浇的差异。

无针注射的药液进入机体后,因为胰岛素的均匀分散,机体吸收的效果有所提高。

器官移植不用等?

3D技术可打印出器官

3D打印是2013年的大热,也是饱受争议的技术之一。

在医学应用上,3D打印器官可以说走在了前列,耳朵、肾脏、血管、骨头、皮肤移植等都可实现3D打印。

目前,在中国不少医院也开始尝试应用3D打印器官进行脊椎、心脏等疾病诊治,同时3D技术在不改变手术习惯和步骤的前提下,可完整呈现出手术视野的立体图像,有助于提高手术效果、节约手术时间,并为远程会诊、手术观摩与教学带来便利。

然而有专家指出,从人体细胞、组织乃至器官被“打印”出来,到真正用于临床还有相当长一段路要走,比如植入后的排异反应等就需要进一步验证,大家应理性看待3D打印器官技术。

看病不用跑医院?

穿戴设备监测病情

今年基于可穿戴设备,推出的移动医疗无疑吸引了医患双方的关注。只要一部智能手机+传感器就能测量出患者的血压、血糖、血氧、呼吸、心率等,并通过APP传给用户本人或是医生。

有的设备甚至还能根据数据采集结果,分析出个性化的医疗方案。随着移动互联网时代来临,越来越多的医疗设备企业将推出集预防、康复、病情监测为一体的医疗器械相关服用。

另外,2013年新推出的可穿戴设备还包括有人工视网膜系统,用语音、舌头控制的轮椅,以及各种类型的机械臂(腿)等,只是这类康复器械的价格都比较高,患者难以承受。

查CT不用到地下室?

百变CT围着患者转

各大医院的CT检查往往都在地下室,一是考虑到有辐射问题,另一个原因是这类设备都比较大,不方便移动。然而,在2013年推出的新CT设备,可以说外形变更小、更方便,其主要目的就是让器械围着患者转,更便捷、高效诊断疾病。

比如,移动CT就采用了碳纤维材料,体积小、重量轻,便于为不能移动的危重病人进行术中扫描服务,而且机器的放射剂量小,5米以上无需进行防护。还可以一边手术一边扫描,当时就能知道手术的切除情况,可以确定手术成功后再把患者送回病房。

另外,还有专门进行足踝成像的MiniCT,以及全数字的CT都可以帮助医生发现更小的病灶,同时缩短患者的等待检查时间,甚至有的移动CT可直接进入手术室、社区医院等,以方便患者检查和治疗。

其实,2013年不论是CT还是磁共振,影像学的发展趋势都呈现出了数字化的特点,主要作用之一就是加快就诊流程。

举个例子,腹部检查需要患者体位配合,扫描时间较长,一般需要30分钟,而扫描速度加快后,10分钟就可以完成。神经系统的脑部扫描,全数字的磁共振扫描下来只要8分钟左,还可以进行一次性双膝、双肩成像,这样患者等候的时间将大大缩小,提高了就诊效率,使患者能尽快得到医治。

孩子不用成人设备查病?

不少医疗设备厂家都把产品瞄准了孩子,比如婴儿培养箱、婴儿输液器、注射器等,但在2013年的儿童医学影像诊断上又进了一步,推出了全球首台超导婴儿磁共振系统,这意味着做磁共振检查时,孩子可以不用成人的医疗设备,有了儿童专用的磁共振。

这款婴儿专用的全身磁共振成像系统,可提供高分辨率、高清晰度的图像,整个诊断过程没有辐射,它的外形则小到可以直接放到儿科的急救室里。

目前,全球大约有1000台婴儿磁共振系统的市场需求。仅在美国市场就有500台市场需求,约有4亿美元的市场规模,临床应用前景良好。

下一篇

下一篇